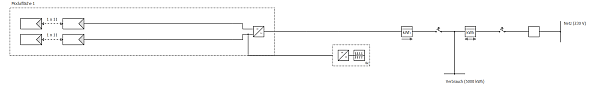

Ein netzgekoppeltes Batteriesystem zur Speicherung von elektrischer Energie aus PV-Anlagen besteht im Wesentlichen aus

Laderegler und Batteriewechselrichter sind meist in einem Gerät untergebracht. Die Batteriebank setzt sich aus mehreren parallel geschalteten Batteriesträngen zusammen, die ihrerseits aus mehreren, seriell geschalteten Einzelbatterien bestehen. Je nach System kann auch ein PV-Wechselrichter mit MPP-Tracker integriert sein.

Batteriesysteme können prinzipiell in AC- und DC-gekoppelte Topologien unterschieden werden.

• Bei AC-gekoppelten Systemen werden die Komponenten PV-Modul und Batterie nach der DC/AC-Wechselrichtung gekoppelt. Es gibt also einen Wechselrichter (DC/AC) für die PV-Anlage und einen bidirektionalen Wechselrichter (AC/DC und DC/AC) für die Batterien. Diese Systeme sind die flexibelsten in der Auslegung, sind einfach in bestehende Systeme nachzurüsten und können unter Umständen auch Energie aus dem Netz beziehen (z.B. für Pflegeladungen der Batterien).

• Bei DC-gekoppelten Systemen werden PV-Modul und Batterie auf das gleiche Spannungsniveau gebracht und DC-seitig verbunden. Dabei sind vor allem zwei Arten der Verschaltung üblich:

Hier wird das Batteriesystem direkt in die DC-Leitung zwischen PV-Generator und MPP-Tracker des PV-Wechselrichters geschaltet. Hierbei braucht auch das Batteriesystem einen MPP-Tracker, um die variable Spannung des PV-Generators verarbeiten zu können. Vorteil ist die einfache Möglichkeit, diese Systeme in bestehende PV-Anlagen nachzurüsten.

Hier wird das Batteriesystem an den DC-Zwischenkreis des PV-Wechselrichters angeschlossen, also zwischen MPP-Tracker (mit angeschlossenem Hochsetzsteller) und der DC/AC-Wandlerstufe. Das hat den Vorteil, dass das Batteriesystem keinen eigenen MPP-Tracker braucht. Allerdings können diese Systeme nicht ohne Weiteres in bestehende PV-Anlagen integriert werden.

In PV*SOL® können alle oben genannten Batteriesysteme abgebildet werden.

In der Praxis ist darauf zu achten, dass der Anschluss der Verbraucher, der PV-Anlage und des Batteriesystems auf die verschiedenen Phasen des Stromnetzes so erfolgt, dass Energie ausgetauscht werden kann.

In PV*SOL® wird davon ausgegangen, dass alle Verbraucher, PV- und Batteriewechselrichter fachgerecht angeschlossen sind. Verbraucher, die nicht mit dem Batteriesystem verbunden sind, sollten auch nicht simuliert werden. Auf der Verbrauchsseite wird nur der Verbrauch eingegeben, der über die PV-Anlage und/oder das Batteriesystem gedeckt werden soll und kann.

Batteriesysteme können Energie aus der PV-Anlage speichern, Energie an Verbraucher abgeben und bei bestimmten Arten der Batterieladung, auch Energie aus dem Netz aufnehmen. Die Steuerung der Energieflüsse übernimmt der Laderegler, der auf folgende Logik zurückgreift:

Wird durch die Verbraucher mehr Energie angefordert, als durch die PV-Anlage bereitgestellt werden kann, werden die Batterien entladen. Dabei gelten die im Abschnitt Funktion genannten Bedingungen.

Das Laden der Batterien kann unterteilt werden in die stromgeführte Ladung (I-Ladung), die den Standardfall darstellt, und spannungsgeführte Ladeverfahren, die im Wesentlichen der Pflege der Batterien dienen und deren Lebensdauer steigern können. Hierbei wird zwischen zeitlich begrenzten Ladeverfahren (U0-Ladung) und der zeitlich unbegrenzten Erhaltungsladung (U-Ladung) unterschieden.

In PV*SOL® ist eine IU0U-Ladestrategie implementiert, wie sie für die meisten Batterien auf Basis von Bleisäure oder -gel üblich ist. Hierbei schließt sich einer I-Ladung ab einem bestimmten Ladezustand eine kurze U0-Ladung an, um diversen Alterungseffekten vorzubeugen. Zusätzlich werden in einem festen Rhythmus zwei weitere U0-Ladungen vorgenommen, die die Lebensdauer der Batterien erhöhen können:

Vollladung, etwa 5h lang, alle 2 bis 4 Wochen

Ausgleichsladung, etwa 10h lang, alle 4 bis 6 Monate

Befindet sich die Batterie auf einem hohen Ladezustand und wird nicht entladen, kann durch eine U-Ladung ihre Selbstentladung kompensiert werden. Dieses Ladeverfahren wird auch Erhaltungsladung genannt.

Die I-Ladung, auch stromgeführte Ladung oder Bulk-Ladung genannt, ist der Normalfall, bei dem die Batterien mit allem zur Verfügung stehenden Strom geladen werden. Die Batteriespannung ist dabei abhängig vom Füllstand (SOC) der Batterie und von der Ladestromstärke. Je voller die Batterie wird, desto höher steigt die Batteriespannung. Daher ist es nicht effizient, die Batterien mit maximalem Strom ganz vollzuladen. Überlicherweise endet die I-Ladung bei etwa 85% bis 90% ihrer Gesamtkapazität.

Die Energie für die I-Ladung wird ausschließlich vom PV-System genommen, nie aus dem Netz.

Die anschließende U0-Ladung, auch Boost-Ladung genannt, ist spannungsgeführt und hat eine vordefinierte Dauer (die 0 in U0 steht für die zeitliche Komponente der Ladung). Mit konstanter Spannung wird die Batterie in einem vorgegebenen Zeitraum (üblicherweise 2 Stunden) ein wenig voller geladen, jedoch nicht ganz voll. Üblich ist hier die Ladung auf 90 bis 95%. Dies ist für alle Batterien ein wichtiger Lademodus, da hier die Kathoden und Anoden ‚gesäubert‘ werden, was deren Lebensdauer erhöht.

Die U0-Ladung läuft mit hoher Priorität und wird daher notfalls mit Energie aus dem Netz gefahren, sollte nicht ausreichend PV-Energie zur Verfügung stehen.

Die Erhaltungsladung, auch engl. Float-Ladung genannt, ist ein spannungsgeführter Lademodus, der angewandt wird, wenn die Batterien voll sind (nach der U0-Ladung) und gerade nicht benötigt werden. Es wird dabei immer nur so viel in die Batterien nachgeladen, wie durch ihre Selbstentladung verloren geht.

In diesem Modus kann die (sehr geringe) Energie sowohl von der PV-Anlage als auch vom Netz gedeckt werden.

Diese beiden Lademodi zur Pflege der Batterien sind, wie die Boost-Ladung auch, U0-Ladungen. Sie erfolgen also spannungsgeführt und nur für einen vordefinierten Zeitraum. Im Gegensatz zur normalen U0-Ladung erfolgen diese beiden Pflegeladungen nur von Zeit zu Zeit.

Die Voll-Ladung soll dafür sorgen, dass die Batterien ab und zu richtig vollgeladen werden, um irreversible Ablagerungen an Anode oder Kathode vorzubeugen. Die Ausgleichsladung soll in einer Batteriebank dafür sorgen, dass Unterschiede im elektrischen Verhalten der einzelnen Batterien, das sich mit der Zeit unweigerlich einstellt, ausgeglichen werden.

Diese Ladeverfahren sind hoch priorisiert. Wenn keine PV-Energie zur Verfügung steht, wird die benötigte Energie dem Netz entnommen.

Batterien auf Lithium-Basis benötigen keine Voll- und Ausgleichsladung.

Für Batterien auf Blei-Basis

Batterien auf Lithium-Basis